-

حميد ركاطة (°)

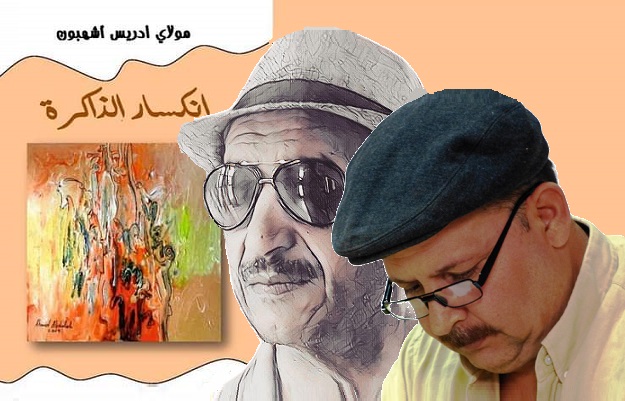

تميز ديوان “انكسار الذاكرة”، للشاعر مولاي إدريس أشهبون (°°)، بالانتصار للكتابة الشعرية، وتقنياتها المتنوعة. من خلال المساحة التي حظيت بها، من قبيل الانحياز للنحافة، والتناص القرآني، وتوظيف الرمز والدلالة، والأسطورة، والصورة الشعرية، والابدال المفاهيمي، والتجريب، مع تنظير سلس لمفهوم الكتابة الشعرية، التي وقفت أحيانا فوق خط تماس بين الخيالي والتخيلي…

ناهيك عن توظيف قاموس خاص قارب مفهومي الانكسار، والرسم. في حين قاربت مواضيع الديوان قضايا الطفولة، والنضال الطلابي، والإحساس بالموت، والتشكيل، والانكسار، والفوبيا.. كما حازت بعض الأمكنة اهتماما خاصا، من خلال نبشها في سيرة الاغتراب، وهو اغتراب كشف عن عتمة ما وراء الكتابة الشعرية.

هنا مقتطف من دراسة هي في الأصل كتاب نقدي خصصناه لهذا الديوان

الصورة الشعرية بين الدلالة والرمزية

“خضعت الصورة الشعرية لتحولات عدة. وأضحت مفهوما متسعا وشاملا لعدة وسائط تبالغية ..هي بناء مركب واداة تبالغية تشمل التشبيه والاستعارة والرمز والقناع …تقنية تواصلية موحية بغاية التأثير الفني .. ولذلك فهي تمثل اهم مرتكزات الخطاب الشعري وجزء من البناء العضوي للقصيدة. فغاية الصورة الشعرية هي إثارة الدهشة عن طريق إعادة خلق العالم وتقديمه وكأنه يرى لأول مرة أمر جعل منها رؤية وكشفا.

يشير الناقد نجيب العوفي “أن الشعر هو بوح الدواخل ولغة المواجد، هو العزف المنفرد على وثر الذات” . وهو تعريف نجده على خلاف السرد الذي يعرفه”، أما السرد، فهو مرآة متحركة في الشوارع، حسب تعبير ستندال، هو العزف الأوركسترالي على أوتار ذوات، أوتار الاخرين”

فالوعي الفتي بطبيعته الحسية الانفعالية، يسعى الى تملك العالم، جماليا، بشكل متمايز في الوعي العلني او الاخلاقي او السياسي.. من هنا نلمس ان الصورة الشعرية هي “تشكل زماني يصوغها الفعل فيوحي بتكوينها، وهي لا تحاكي المكان المعيش، وإنما تتشكل من إيحاء ذلك المكان وانعكاسه في ذات الشاعر”..

هكذا نلمس أن قصيدة ” لما نخاف الهوامش؟” غارقة في الترميز، بما تحيل عليه دلالتها الساخرة. ومنطلقنا في ذلك القاموس الموظف “وردة حمراء، سوق قديم، صما شاحب، عيون ذابلة، زمن الرداءة“، وهو قاموس سيقابله آخر موغل في لغة عجائبية..

“قمقم

زمن النخاسة،

ساكنه لونه أصفر،

يهوى السهر والدعارة”

وهو ان يحقق اكتمال الصورة الاولى المضخمة بسحرها ليجعلها قابلة للتفجير/ النسف. بعد شراء الوردة والقمقم، والدفاتر التي أصبحت غير ذي جدوى. بعد جفاف الحبر، وهو ما يحيل على نهاية موجعة” موت القريحة وعسر الكتابة” مما يدفعنا لطرح سؤال مشروع حول انسحاب الشاعر بهدوء:

“أهوى يا ظنيا أن نرحل سويا

أنا وهيامي، وجنوني

دفاتري،

وملهمتي المنسية”

مفهوم الصورة الشعرية

تدل الصورة في اللغة على التجسيم والتشخيص…كما تفيد الكمال والمطلق. علما بان الصورة في بعدها المجسم والبدائي كانت خلف اهتداء الانسان للكتابة المجردة. فالكتابة كمرحلة تاريخية هي نتاج تجريد مركب ومعقد للصورة. وهذا يعني ان طفولة الكتابة هي الصورة. لكن الصورة المتحدث عنها هنا كمفهوم نقدي مستقل بدأ يتبلور في سياق البلاغة العربية مع ابي عثمان الجاحظ في كتابه الحيوان تحديدا. حيث قال “المعاني مطروحة في الطريق يعرفها الأعجمي والعربي والبدوي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج، وجنس من التصوير”.

فالصورة الشعرية “تتميز بوفرة النواظر التي تساعد على تشكلها، وترفع من قيمتها الجمالية، كالإيقاع، والزمان وامتداده وتنوعه”، كما تعتمد الصورة الشعرية كذلك على خيال متلقيها، على اعتبار انها متشكلة من اللغة الموحية التي تتشكل عناصرها (من مكان وزمان، وفكرة، وعاطفة، ولا شعور.. )

“خضعت الصورة الشعرية لتحولات عدة. واضحت مفهوما متسعا وشاملا لعدة وسائط تبالغية..هي بناء مركب واداة تبالغية تشمل التشبيه والاستعارة والرمز والقناع …تقنية تواصلية موحية بغاية التأثير الفني .. ولذلك فهي تمثل اهم مرتكزات الخطاب الشعري وجزء من البناء العضوي للقصيدة. فغاية الصورة الشعرية هي اثارة الدهشة عن طريق اعادة خلق العالم وتقديمه وكانه يرى لأول مرة أمر جعل منها رؤية وكشفا.

وسنلاحظ أن بعض قصائد الديوان تبلغ درجة رفيعة في تعقب حركة الأشياء المحيطة بالذات الشاعرة. وهي مؤثثات سيخلق فيما بينها حوارا شيقا لإبراز عظمة الخالق، وقدرته، حوار بيت الكون ومكوناته عبر توظيف الشخصية التي حاول من خلالها الكشف عن بغض أسرار الوجود.

في قصيدة “في هكذا يوم” مثلا تبنى متناصاتها الفريدة مع قصص القرآن بهالتها ودلالتها الرمزية المحلية على تخول في مسار الخلق،

“أجاب المون مازحا

ما لي أرى الخلق يغرق؟

رويدا رويدا

يا نوح هل تشفق

ليتمطى كل طاحونته

ويبخس آهات الخلق”

وإلى جانب التناص مع قصة نوح عليه السلام، نجد ملامح أخرى لقصة يوسف عليه السلام، كما في قصيدة “عندما نخاف”

“يموت ويحي

يجوع في حب القافلة

ليوسف رؤيا جميلة يا فتيان“

وعلى قصة قابيل وهابيل كذلك:

“الغربان تحيى الواقفين وتنثر الكفن

تمتص عيون الصغار

تغني”

وهذا البناء يتم داخل فضاء الحلم. في حين يبرز التناص مع الأسطورة مائزا في قصيدة “لا يموت العشاق” من خلال الإشارة إلى سربروس الكلب الحارس لممالك الموت في أساطير الاغريق. “وإذا كانت نظرية التناص في جوهرها تبحث في تفاعل النصوص في نسيج النص الواحد، أو في ” تقاطع تحويلات متبادلة لوحدات منتمية لنصوص مختلفة ..على حد تعبير”جوليا كريستيفا، فإن عتبات النص التي تمثل في كل ما يفضي بالقارئ إلى المتن الأدبي ، كالعنوان والاهداء وتعليقات المؤلف، وتصديره لعمله ، وما إلى ذلك مما يسميه جرار جنيت “باب التوازي النصي”

البحث عن عتمة ما وراء القصيدة

لماذا كرست هذه القصائد نفسها للانتصار للمسحوقين، والمغبونين؟

لماذا لا يتجلى من عوالمها التخيلية سوى القتامة والموت والألم، والنهايات الموجعة؟ لماذا شخوص هذه القصائد دائما في انتظار المتقد أو المخلص؟

هذه الاصوات الاحتجاجية التي تطفو من حين لآخر على وجه العديد من القصائد لتكشف رفضها، أو حمقها وجنونها، ويأسها وضجرها يجعلها مليئة بوجوه المنكسرين، ويحولها لمرايا متشظية، وهو ما يدفعنا للتساؤل: لماذا تحجب العتمة اسرار ما وراء ابيات هذه القصائد، رغم أن عتباتها تكشف احتقانا؟ لماذا كل هذا الغضب الذي يلطخ مداده بياض الورق.. لماذا نشعر بفداحة الحذف والاضمار أحيانا، والتعجب والتساؤل القاسي على امتداد الصفحات؟

لماذا كل هذا الخوف من الموت والرحيل المفاجئ؟، لماذا كل هذا التنكر للذات “ما عدت أنا؟”

لماذا كل هذا العمى “أنا عدت تبصر؟”

لماذا كل هذا العنف المتواري خلف الغضب واليأس والخوف والتردد أحيانا؟

” لن أموت كالوحيد”

إنها صور قاتمة تتشكل في غفلة من القصائد لتكشف عن دلالتها الرمزية العميقة التي تعمل على تشظي الذات الشاعرة، وتشذرها إلى أجزاء لا متناهية لتقوم من رمادها كعنقاء حاملة صمتها، وجبروتها، واسرارها، والغازها.. تترجم احتجاجها ضد الوهم والخديعة، وهي ترفع شعار الغضب بحثا عن حقيقة ما، حقيقة متوارية في ثنايا الأساطير، وقصص الانبياء، والأشقياء، والمسحوقين، والمناضلين، وقصص الأسياد والعبيد، بحثا عن صوت إيزيس، أو لمسة عشتار، أو شراسة سربروس، بين طيات متناصات عديدة تؤكد أن الفاجعة تتكرر بحذافيرها في النهاية.

الكتابة والاغتراب

تبرز ظاهرة الاغتراب في قصائد مولاي إدريس أشهبون، كحالة ملازمة للذات، وهي اغتراب داخلي يترجم المشاعر والأحاسيس كما في قصيدة “غريب الحي” التي تصور دقة وجهتي نظر مختلفتين. ذات الشاعر في عيني الاخر، وبالتالي وجهة النظر الخاصة إلى الذات. وهو ما يكشف تضاربا بغيضا، بحيث نلمس أن الثقة الزائدة في النفس بمجرد ما يواجه صاحبها فشلا، تنهار بسرعة.

فالشاعر ظل مرابطا في مقهى الحارة يبحث عن ملمح صوفي لذاته، وهو منغلق على نفسه داخل عوالمه الداخلية يرسم لملامحه في أعين الاخرين أبعادا تتحاوز ما هو ممكن، ليستقر به الحال في النهاية الى الإحساس بالتفرد بكون لا احد يشبهه.

هذا الاعتقاد عمل على رفع ذات الشاعر بعيدا عن الواقع، لكنه سيتفاجأ عندما سيكتشف أنه كان يعيش في عزلة تامة، وأن نظرته المتعالية الى ذاته كانت خاطئة بالمطلق. انر يبرز جليا عندما طلب من فتيان الحارة أن يدلوه على ملامح صورته، يقول الشاعر:

قالوا:

يا عماه !! عد أدراجك

أنت في زمان تبحث عن

طيف سيفه؟!”

إن ردة الفعل ستستمر الصورة النمطية للشاعر عن ذاته، وهي صورة مفعمة بالقداسة، والطهر:

” أرسم مازحا، ملمحا صوفيا

بكل الألوان القزحية،

انثرها على لوح مقهى الحارة”

وهي صورة تقابلها الصورة الواقعية، أو كما يبدو في أعين الآخرين. مما سيدفع به إلى الاحساس بالغبن.

” امتد بي الكون ضائقا

ورسمت وجهي نافقا

بحلم شفق أخضر”

ما يجعل تداعيات العتبة قائمة على رهاناته الدالة على الانكسار، والفراغ، والاغتراب في المجال، والمحيط، والذات، ومنذرا بعزلة رهيبة. “الفراغ بوصفه مسافة “هو فراغ تفكيكي ينبثق عن الفجوة بين الدال المدلول، ويسمح بالتعدد واللانهائي للمعنى : أي “بالتشتيت” المخالف للتعدد المراقب، ذلك أن الفراغ الظاهراتي نقص يكمله المتلقي ، أما الفراغ التفكيكي فمسافة تغري بالتأويل المتطرف ”

الكتابة الشعرية وزوايا النظر

تبرز علاقة الشاعر بالكتابة كلعبة عناد بطقوسها الخاصة، وحالاتها الملتبسة في القبض على اللحظة الهاربة. باعتبار الكتابة هي احتفاء بالذات واختلاء بها إبان لحظات بوح شفيف يبثها خلاله أفراحه، وأحزانه:

“عدا المساء يشكو انكساري ويصرخ:

انتهت لعبة العتاد والمروءة!

والآن

تمرد وقت ما تشاء.. ثم اندثر ”

فالشاعر ما فتئ يكشف عن تمرده، وتذمره باعتباره شخصا لا يركن الى الاستسلام. وسيظل خاضرا بقوة حتى وإن مان فاقدا لكل إرادة:

“يرتديني المساء” أنر نلمسه من خلال هذه المحاورة الجميلة من مقطع في قصيدة “لعبة العناد”

” قلت يا مساء؟

الا بد لي أن أكون واحدا؟

أكون قتيلا، أو أن أكون قتيلا!!

ألم يكن لي أن انتظر؟”

وقد تضمن الحوار كذلك العديد من الأسئلة الكاشفة عن الدهشة وعن الحيرة في كفن الوقت، وهي خيرة ممزوجة بنوع من الأسى”..

يرتديني المساء

فوضى ذاكرة

ترمق الآتي، وتم ق لفتات النسيان،

وما استطاعت أن تكون ذات يوم قتيلا”

وهو ما يعيدنا بالقوة الى استهلال القصيدة الكاشف عن نثر الأحلام والشعر بجنون ورفق عن حيثيات الكتابة وطقوسها لدى الشاعر.

كما يبرز الموقف من الكتابة في قصيدة قصيرة جدا “لحظة الكتابة”، يقول الشاعر:

عندما تتمادى نرجسيتك،

على الورقة..

فلا تشعر بالذهول

أو بالملامة

لانك كشفت.. بالكاد.. شطط نفسك”

لنتساءل في الواقع عن سلطة الكتابة الشعرية، وعن شططها وما تخلفه من استبداد يمارسه القلم في حق ورقة عذراء، الا تعتب هذه النرجسية رد فعل واضح عن الاحساس باللذة، وتماديا في الهتك، وابرازا لقدرات الذات الكاتبة المزهوة نفسها؟.

هكذا يكشف لنا الشاعر مولاي ادريس أشهبون، عن قداسة الكتابة وتجلياتها في محرابه الخاص، حيث يرفعها الى مراقيها الحقيقية الاجدر بها، وهي تعري عن حقيقة الاحاسيس الداخلية المفعمة بالنشوة والمحفوفة بالطهر، كما يكشف عن الفهم الذكوري لقداسة الكتابة المنزهة عن النقد الذاتي أثناء ممارستها لطقوسها المفعمة بشطط مطلق.

تقدم الكتابة نفسها عادة كاثر رمزي يراوغ جرح الموت ويحاول تخليد صاحبه والابقاء عليه في ذاكرة التاريخ بعد ان يتفسخ الجسد. لكن الكتابة في مستوى ثان هي فعل عدواني ومؤلم بشكل مزدوج الكاتب يتالم ويؤلم يتالم ببذل جهد ضاغط قبل تركه لبصمة كتابية لكنه في نفس الوقت يؤلم باستباحته وجه الورقة المجردة من اية اداة دفاعية عن نفسها.

النفس الجنائزي

يبرز الاحساس بالهزيمة ووقعها مدويا في قصيدة “سمائي لا تمطر”، سواء على مستوى الخطاب الشعري، أو إيقاع القصيدة، وموسيقيتها. وهو ما يمنح النص ميسما جنائزيا. كما نلمس تجليات هذا الأمر من خلال القاموس بتوظيف كلمات من قبيل: يرتد الصدى/ ينثر العدم/ بنثر السقم/ ما عادت سمائي تمطر.

“إن النص ليس مجموعة من الملفوظات النحوية أو اللا نحوية ..إنه كل ما ينصلح للقراءة عبر خاصية الجمع بين مختلف طبقات الدلالية الحاضرة هنا داخل اللسان، والعاملة على تحريك ذاكرته التاريخية”، وهو ما يحيل على سوداوية وتشاؤم، ومرارة لينبعث السؤال بكل ثقله من أعماق هذا الحزن”..

يا الهي كم كنت غبيا

قد ظل صفع الهزيمة

أحفر بكل جراحي عن عشق الحقيقة

أهذا مس الجنون؟

وهو سؤال سيعقبه سؤال آخر

” متى شاء يخبو وينثر آمالي

الدفينة؟”

إننا إزاء قصائد مليئة بأسلة ملغومة، ومفتوحة على بياض الجرح، وسواد الواقع، وأرق الكتابة تلملم اشلاءها وصورها في حقيبة قديمة استعدادا لسفر مباغت. أسئلة الأزمنة البعيدة التي مكنت الشاعر من رسم نسار تحول مصيري وحاسم في حياته. وهو حفر كذلك يبرز بقوة والحاح العودة الى الحياة. بحيث “يمنح الفضاء النصي .. للبياض مساحة أكبر، واجتياح البياض لحدود البيت الشعري يكون تمثلا لإشراقات الرؤيا”.

إنها قصائد ترفع الايقاع الدرامي إلى مستوى عال، وهي تفتح آفاقها عل صور بهيجة، لكنها سرعان ما تبدأ في المتح من قواميس القتامة، والموت، كما في نص “الفراشات قادمات” يقول الشاعر:

” أزهار جميلة

تنحني في خفة ووداعة

ثم، ترسم باحات وأقبية

تنتظر..

في صمت صيفي إقبال الفراشات

(… )

وما علمت ان يقتادها جمالها للحريقة”

ما يجعل النص من خلال الصور المحصل عليها موغلة في رمزية دالة كذلك على نوع من التغرير “

ساء حال السماء

وجف نور الخلود

لم يبق إلا زهره

ترتل نشيدا، لعل الحب يزهر فراشة

أو اثنتين

ما علمت أن الكون مات”

وضعية درامية يطفو فيها الهرب من المجهول وتبشر بحياة جديدة وبعودة الامل:

“يا أيتها الموءودة

لقد جاء المطر

ازهري إنما مات الحب وما اندثر “

وهو صوت سيلقي سندا ودعما من قبل بوح الاثير:

“يا صغار الدروب الغريقة

لا تناموا… لا تستفيقوا..

إني أرى

(..) وردة.. اثنتين.. ثلاثة

يمتطين صهوة خيول فاطمة”

وهو ما يجعل النهاية مفتوحة على أمل الانتظار، وعلى ترقب مفعم بملمح عجائبي كذلك.

فالإحساس بالموت، والفناء، والرحيل، مصطلحات تكاد تكون مشتركة بين العديد من القصائد، وهي نتيجة احساس تلفه مرارة قاسية تجاه الذات الشاعرة، ما يكرس في المحصلة النهاية إحساسا بالعزلة والوحدة. يقول الشاعر في قصيدة “لا عزاء لي“:

“لا عزاء لي،

لا افتراص لي،

تموج في سمائي كل أوجاع الشقاء”

وهو ما يكشف عن خوف محفوف برغبة قوية في الحياة، تبدو لنا مضمرة حينا، وحينا اخر جلية، يقول الشاعر:

“آن لو انتظرت يا زمان البقاء

حتى أمرح مع طيوري

ساعة قبل الفناء”

ونلمس من خلال بعض المقاطع الوظيفة الأساسية للتشكيل اللغوي” ونقصد بذلك التشكيل الخارجي للكلمات وترتيبها في محيط الكتابة الشعرية حيث يكون شكلها الخطي حافزا على المتلقي لتقبل النص الشعري، والتعامل مع مكوناته المتنوعة. فالتعبير يكون بواسطة شكل القصيدة وتراتبية الكلمات في انسجام مع صيغ تركيباتها”.

على سبيل الختم

في ختام هذه الدراسة، أشير ان ديوان ” انكسار الذاكرة” للشاعر المغربي مولاي ادريس اشهبون، قد احتفى بالتفاصيل الصفيرة التي كان يتم تحريكها بسلاسة داخل عالم مفعم بالغرابة. عالم احتفل بالألوان، وجعل من التشكيل، والحكاية، وبناء الصور الشعرية من بين مكونات لغاته المتعددة، ناهيك عن توظيف قاموس اعتمد جمالية التكرار، داخل سياقات متعددة، حمالة لمفاهيم من قبيل: الرسم، الانكسار، الحلم، الطفولة،..” وهو ما منحنا براعة على مستوى التصوير الذي اتخذ اكثر من زاوية للالتقاط. بين تصوير داخلي استغور اعماق الذات الكاتبة، وبين تصوير خارجي عمل على التقاط اللحظات المنفلتة، والهاربة لأكثر من واقع.

وقد ارتكز في ذلك على توظيف التناص، والشخصنة، والأسطورة، والحلم، وهو ما مكنه من تشييد عوالم تماس على حدودها الرمزي والخيالي، والواقعي. كما لاحظنا نزوحا غير متعمد نحو التجريب، عبر توظيف الاستبدال المفاهيمي. مما منحنا بناء متحركا، لقالب قصيدة انحازت أكثر، فأكثر للانتصار للنحافة، والتنوع. نزوحا نحو الكشف عن عوالم شعرية رحبة ترتحق من نفس جنائزي، ومن الاغتراب، والفرح….لطفل عاد يرسم انكسار الضياء، يحير جنوني ،، يخط انكساري ويجسر بين عوالم يرسم فيها قمرا وشمسا بحثا عن لوحة عابرة…

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(°) ناقد وقاص مغربي، من أعماله “جمالية القصة العربية القصيرة جدا”، “دموع فراشة”، “ذكريات عصفورة”، “مذكرات أعمى”، “أسرار شهريار” (عمل مشترك)، “حياة واحدة لا تكفي”..

(°°) شاعر، له دواوين شعرية، صدر منها “انكسار الذاكرة”، “الآتي المؤجل”، “أقطف من عيونك حزنا”

مراجع

– مولاي إدريس أشهبون – “انكسار الذاكرة” – ديوان شعري – منشورات مركز روافد للأبحاث والفنون والاعلام بخنيفرة المطبعة السريعة بالقنيطرة ط1/2016

– صدوق نور الدين – “النص والتأويل – كتاب الرافد” – العدد130 نونبر 2016 منشورات دائرة الثقافة والاعلام بالشارقة

– محمد عبد العزيز البشير – “ظاهرة القلق في شعر يوسف عبد اللطيف أبو سعد” – السعودية 2008

– أحمد هاشم الريسوني – “الشعر العربي المعاصر بالمغرب – جدلية الاختلاف والائتلاف” – منشورات اتحاد كتاب المغرب 2012.

– إبراهيم الحجري – “المتخيل الروائي العربي، الجسد، الهوية، الآخر – مقاربة سردية انتربولوجية” – دار النايا ط 1 2013

– نجاح حلاس – “التوظيف الأسطوري في الشعر العربي المعاصر”

– محمد رمصيص – “من لغة الظل الى لغة ضوء الشعر سياقات زجلية”- منشورات بيت الشعر في المغرب 2016

– طراد الكبسي – “الأبيض والأسود بلاغات الفضاء في النص الشعري” – مجلة الوحدة العدد 58/59 يوليو 1989

– عبدالله عساف – “اللوحة التشكيلية وأثرها في الصورة الفنية في شعر الحداثة”- مجلة الوحدة العدد82/83 يوليو 1991 منشورات المجلس القومي للثقافة

– . أحمد فرشوخ – “تأويل النص الروائي – السرد بين الثقافة والنسق”top édition الطبعة الأولى سنة 2006

– جوليا كريستيفا – “علم النص” – ترجمة فريد الزاهي – مراجعة عبد الجليل ناظم – دار توبقال ط 1 / 1991

– عبد النبي ذاكر – “الصورة الأنا الآخر” – سلسلة شرفات – منشورات الزمن2014

– علوي الهاشمي – “تشكيل فضاء النص الشعري بصريا” الوحدة العدد 82/83 الكويت

تعليقات

0